料亭営業の再開と蔦茂を支えた職人衆

設計士 岩城誠作夫妻

つたも普請を支えた職人衆、建造物見学ツアーにて

前列:左・経師屋桜木さん、大工の棟梁加藤さん、真中:二村正次番頭、鬼頭庭師

後列:2人目・祖父深田良矩、左官の村手さん、ほか

戦災直後、昭和21年に旅館業として再興した蔦茂旅館は復興と共に大繁盛、連日満館で芸者衆も復活して、ぼつぼつ風俗業としての料亭ビジネスを再びという機運が高まりました。

そこで、昭和26年に鉄筋玄関ビル3階建て4室、本格数寄屋造り4室の2棟を新築し公安委員会宛6月に開業申請、7月3日警察本部保安課の認証が得られました。

設計は新進気鋭の設計士。岩城誠一郎・誠作親子(写真)、大工・加藤棟梁、屋根瓦・坪井利三郎、庭師・鬼頭、左官・村手、井戸水回り・福田ポンプ、表具・襖唐紙・桜木、掛け軸・道具・前田寿仙堂…の職人軍団が形成され、当地で初の鉄筋コンクリート建物に数寄屋和室を建造したということで、ずいぶんと話題となりました。

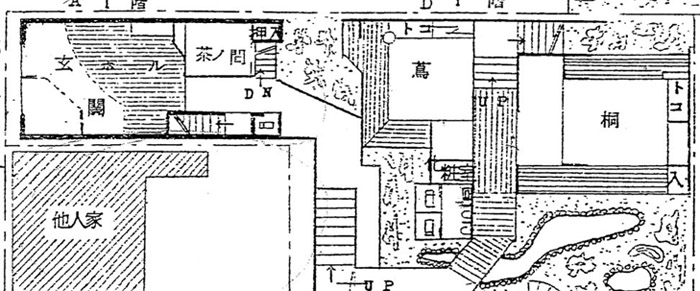

料理部一階平面図

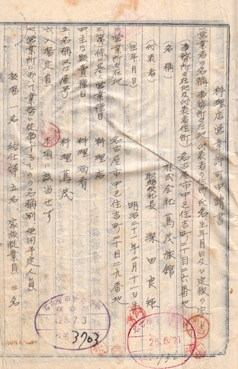

料理業開業申請書 昭和26年

当時は風俗営業に対する規制が厳しく設けられていました。

開業申請書には、旅館とは玄関・建物を別途とすること、風俗を乱す絵画装飾を設けないこと、照明は一坪10燭光以上、浴室はダメ、就寝施設や押し入れ禁止、専用トイレもダメ、一部屋は3坪以上などなど、構造設備規制があり、会社定款目的に「料理業」を加えて開業にこぎつけております。

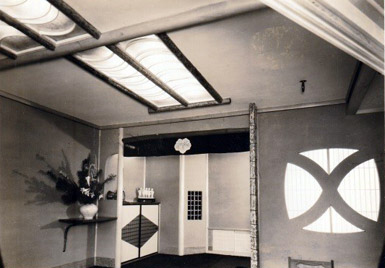

料亭の玄関 昭和26年築

巴の間・ビル3F

(左)蔦の間:違い棚と桜柱 (右)蔦の庭・手水、石庭

(左)桐・床の間、波の欄間 (右)桐の南庭。滝と月見石版

旅館部と料理部は表向き別途営業形態ですが、内部では繋がっており、お風呂に入って浴衣に着替える宴席スタイルが好評でした。

お部屋の写真から分かるように各部屋には洗面所、トイレ、押し入れも併設し、旅館としての利用も毎日ありました。料亭の調理場として申請した地下一階は、女中部屋に変わってしまいました。

料亭としての粋と趣を大切に、中庭には焼け残った庭石、灯篭、手水、水琴窟を活用し、栗の木橋・廊下、天井には矢羽根網代を配し、両側には錦鯉の踊る池と滝が和の別世界へお客様を招き入れます。

池を渡ると左には粋な「松竹梅」をシンボルとした小部屋からイタリア大理石の厠、左には茶室としても利用の多い「蔦」の間となります。

柱は桜の皮付き丸太、粋な違い棚、杉栂の竿縁天井、縁側には掛込天井・市松網代から、手水から流れる井水は和の安らぎを感じさせます。

つたも部屋案内:http://tsutamo.com/room/

両側に庭を配する「桐」の間、真冬には滝の元から17℃の水で湯気がもうもうとあがり、錦鯉が群がっております。月見のウサギ石版は戦前からの庭石のようで、周辺には多くの種類の苔が群生しています。

縁側天井の北山杉の絞り一本丸太は珍しい素材です。北側の庭には「つたも神社」が祀られ、真夏の手水鉢には冷気を求める小鳥たちが水浴びする午後の光景は、なんともいえません。一階は平地の材木を使い海浜イメージを大切に欄間は青海波を、違い棚には大波を配しております。

そして、松の廊下を階上にあがり菊・松の間は椅子テーブルを排除して、芸者遊びにはもってこいのお座敷と人気です。山のイメージで建築され、欄間は富士山、山葵がテーマ。床柱は「槇の木・出節丸太」で建具の多くを今夏オープンの新店に移築するように手配しております。

また、窓ガラスは昭和26年当時の手作り一枚硝子による波打ち模様が特色で、欄干には蔦の文様に階下の苔むす庭を配し、山里を感じさせております。

(左)松の床の間、柱は出節丸太 (右)菊・松の欄間:山葵

川釣名人・青木庄司師匠と正雄君

祖父・深田良矩は普請道楽を楽しみながら、粋な建造物を支えた各職人衆を各地の名所旧跡、建物庭へ見学につれていったようです。

ここに深田家族と縁の深い、もう一人のプロ職人「青木庄司氏」を紹介しておきます。青木氏は丸栄百貨店内で釣具店を開業。鮎・渓流釣りの名人として、父や釣り仲間を現地指導されていました。オリジナル鮎の友釣り専用「ヤマ庄の移動式銅製鼻環仕掛け」は長良・揖斐川の急流向け針として大人気でした。

青木名人と父たちが釣行した天然のアマゴや鮎は、春先から盛夏の蔦茂話題の食材として、お客様からご用命いただく名物料理でした。幼き頃から正雄君も青木師匠に薫陶をうけ、今では渓流釣り玄人の仲間入りをさせていただいております。

建築誌「アーキテクト」2016 8月号 紹介記事:http://tsutamo.com/images/first/ARCHITECT2016.pdf